Schwarz-Rot-Gold: Bei Trampstrecken auf anderen Kontinenten, tragen wir oft die Fahne auf dem Rucksack. Warum? Deutschland steht im Ausland für Tugend, für Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, ja irgendwie sind wir trotz unseres Vagabundenlebens Seriös. So nimmt man uns gerne mit, zumindest in Kanada und den USA. Warum also nicht auch in Australien? Direkt bei unserem ersten Lift aus Perth hinaus macht uns der Fahrer klar: Lasst die Fahne weg! Schwarz-Rot-Gold, das sind auch die Farben der Aborigine-Fahne. Und die erzeugt Furcht. Aborigines- die Ureinwohner des fünften Kontinents, auf dem wir in diesem Jahr die erste Schülerfahrt auf diesen Kontinent entwickelten. In diesem Gespräch werde ich das erste Mal mit einem Thema konfrontiert, dass mich bis zum Ende der Fahrt nicht mehr loslässt und mich auch hier in der Heimat in manches abendliche Gespräch verwickelt.

Dass die Ureinwohner Australiens, die häufig gerade im Northern Territory und auch in unserem Fahrtengebiet in West-Australien leben, einen schlechten Ruf bei den weißen Australiern genießen, das wird mir schnell klar und auch unser erster Eindruck ist zunächst kein guter.

Im Dunklen Erreichen mein fünfzehnjähriger Trampbegleiter und ich Geraldton und beschließen, unsere Trampstrecke am morgigen Tag fortzusetzen. Eigentlich wollten wir am Strand nächtigen, doch das plötzlich einsetzende Gewitter treibt uns unter das Vordach eines Supermarktes. Mitten in der Nacht werde ich wach und sehe einen männlichen Ureinwohner, der mit der Klampfe meines Begleiters davonrennt. Ich sichere das restliche Gepäck und schlafe wieder ein.

Am Tag darauf erreichen wir unser Sammellager am „Brown River“ und treffen die anderen Tramprotten. Hier an der „Pelikan Bucht“ schlagen wir die Zelte auf und wollen unsere Expedition in die Wildnis der roten Berge wagen. Zwischen der Bucht am Meer und diesen liegen rund fünfzig Kilometer Land: eine Aborigine-Reservation. Atta und Benno bringen gute Nachrichten, denn ein junger Aborigine-Farmer hat sie mitgenommen und ihnen eine Genehmigung für das Durchqueren ihres Reservates mitgegeben. Begründung: „Ihr wirkt anders als die Weißen. Ihr habt ein junges und gutes Herz, sonst wärt ihr nicht so unterwegs und ich fühle das auch.“

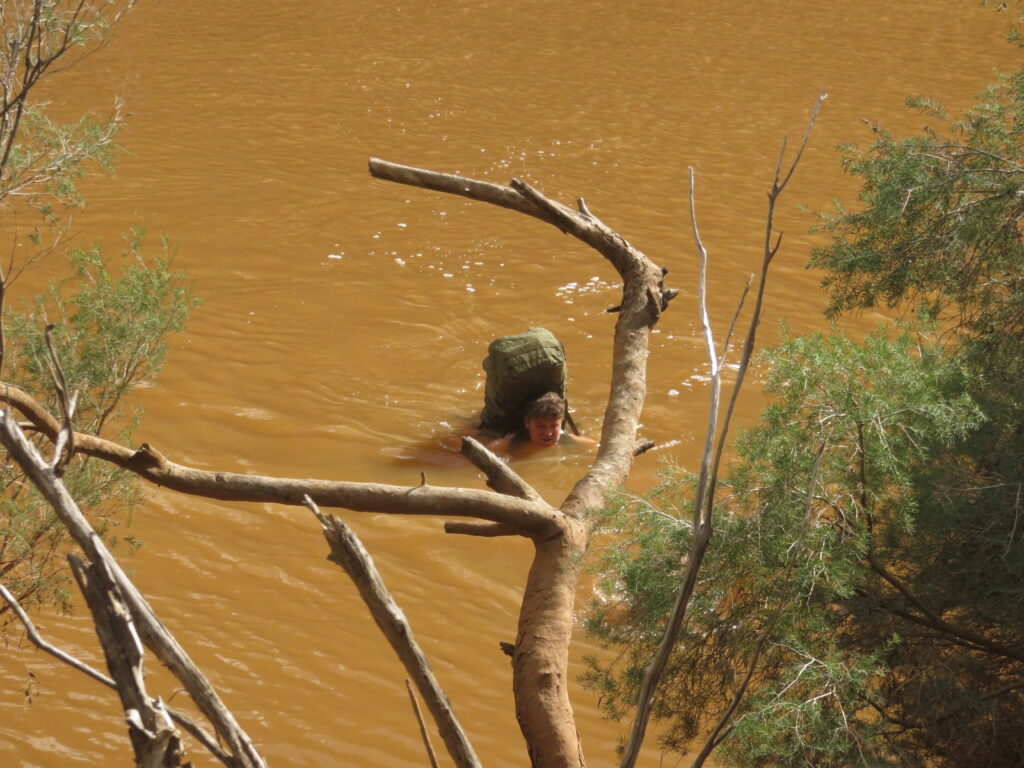

Ein Freund fragte mich später: „Gibt es nicht eine Urverwandtschaft zwischen der Nomadischen Lebensweise und unseren Fahrten?“ Vielleicht ja. Eine dazu passende These vertritt Bruce Chatwin, der in seinem großartigen Buch „Traumpfade“ den Spuren der Aborigines und ihrer Vorfahren durch Australien in völlig undogmatischer und unpolitischer Weise folgt. Er ist ein ausgewiesener Nomadenkenner und lebte schon mit Wüstenvölkern in der Sahara, bereiste Patagonien und Australien; immer auf den Spuren der Nomaden. Seine These: Der Mensch ist in seiner Anlage als Nomade geschaffen. Er muss wandern und braucht die Herausforderung der Wildnis. In der Zivilisation verkümmert er. Viele abendliche Gespräche habe ich in Deutschland mit dem Führer unseres Werkordens darüber geführt, der diese Theorie überträgt: „Brauchen wir nicht die jährliche Wildnisfahrt, um uns unserer Menschlichkeit für einen Moment wieder klar zu werden?“ Doch zurück zu den Aborigines, auf deren Pfaden auch wir für einen Moment wandelten. Für rund drei Tage waren wir am „Brown River“ in der Reservation unterwegs und folgten den Quadspuren, die die Aborigines bei der Kängurujagd hinterlassen. Als diese endeten, waren wir nun gänzlich in der Wildnis und ließen für eine Woche jedes menschliche Geräusch und jede Spur von Zivilisation hinter uns.

Erst Wochen später stieß ich wieder auf die Ureinwohner. Mein Trampbegleiter und ich waren auf dem Weg nach Adelaide. Rund viertausend Trampkilometer hatten die Jungen in ihren Tramprotten bis zum Sammellager im australischen Küstengebirge hinter sich zu bringen, in knappen acht Tagen. Wir landeten wieder in Perth und hier in den Vorstädten sahen wir uns an die nordamerikanischen Indianer erinnert, als wir die Security beim Durchsetzen des Hausrechtes beobachteten. Allzu gerne diskutierten die Ureinwohner an den Kassen der Supermärkte über Alkoholkauf, zu denen sie aber die Wohltätigkeitschecks des Staates nicht berechtigen. Das sie monatliche Entschädigungen vom Staat bekommen und Tantiemen von den Goldminen, die von den weißen auf ihrem Land errichtet wurden, ist in den Augen vieler Australier ein großer Fehler: „Es ist genau so ihr Land, wie das unsere.“ Gegen Abend sitzen mein junger Freund und ich in der Bahn nach Kalgoorlie. Eine Frau hat uns ein Ticket gekauft, sie hatte Sorge die Aborigines würden uns an der Straße aufgabeln und entführen. Immerhin 90$ hat sie der Spaß gekostet. Die Bahn fährt 600 Kilometer durch die Wüste. Mit an Bord: Railway Police. Sie schreitet ein, als eine Ureinwohnerin sturzbetrunken versucht, im Bordbistro Alkohol zu schnorren. „Entschuldigung, dass ist uns sehr unangenehm, wir kümmern uns darum“, entschuldigt sich die dicke Beamtin und blickt mich dabei beschämt an. In der Nacht erreichen wir die Stadt, die mitten im Gebiet der großen Goldminen liegt. Es ist hier draußen in der Wüste sehr kalt, die Temperaturen sind unter Null aber ein traumhafter Sternenhimmel steht über uns. Unser Zelt errichten wir sehr versteckt am Güterbahnhof, denn auch wir haben Furcht vor erneutem Diebstahl. Wir bringen die restlichen 2500 Kilometer an den Highways wie im Flug hinter uns und erreichen nach sechs Tagen unser Sammellager in den golden Mountains. Unsere Zelte stehen in der heiligen Schlucht. Wir sind an einem besonderen Ort, denn hier stehen die großen Geistereukalyptusbäume der Aborigines. Die Farmer haben dafür kein Verständnis und schlagen für ihre Weidezäune große Nägel hinein. Für uns verbieten sich Respektlosigkeiten dieser Art und wir suchen uns zum Brennholzsuchen andere Orte.

Dieser Ort liegt an einer traditionellen „Songline“, der Handelsrouten der Ureinwohner Australiens. Sie haben ihre Wanderwege nicht kartographiert, sondern in eigene Lieder verwandelt. Auf seiner Songline darf sich nur bewegen, wer zu ihr gehört. Wandern? Ja, wandern, dass mussten die Aborigines, denn auch sie sind vom Wasser abhängig. Die Lieder beschreiben die Wegmarken zu den Wasserstellen. Im Übrigen richtet sich ihre Stammeszugehörigkeit nach den Träumen der Vorfahren. So gibt es die Nachfahren des Kängurus, oder der Honigameise und viele andere.

Die Tage in den „Golden Mountains“ führen uns entlang einer dieser Songlines und ich beginne, mir die Einsamkeit, Wildnis und die Weite dieses einmaligen Landes anzuverwandeln. Als Mensch unter Menschen schreite ich unter dem Himmelszelt durch die Landschaft. Der Konflikt ist hier draußen weit weg, er ist dort unten, in den Städten. Wir treffen einen Ranger mit Aborigine-Abstammung: ihn interessiert das alles nicht. „Ich will nur das großartige Land meiner Urahnen schützen, viele meiner Brüder aber träumen vom Geld“, sagt der Mann.

Kann es Gerechtigkeit geben zwischen den Aborigines und den weißen Einwanderern? Ich weiß es nicht. Der australische Staat versucht es zumindest mit Geld, geht damit vielleicht in europäischen Augen richtige Wege, verkennt dabei aber doch die Kultur der Ureinwohner, die auf Tausch und Natur beruht und Größen wie Geld oder Macht nicht kennt. Vielleicht ist es zu spät, um noch Gerechtigkeit herbeizuführen, zumindest hat die weiße Mehrheitsgesellschaft vor kurzem in einem Votum eine beratende Stimme für die Ureinwohner bei betreffenden politischen Angelegenheiten abgelehnt. Vielleicht sind auch die unterschiedlichen Modelle des gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht kompatibel. Ich für meinen Teil habe herzliche Menschen und interessante Begegnungen mit verschiedensten Menschen in Australien gehabt und dafür bin ich dankbar. Im Jahre 2027 entfalten wir die nächste Australien-Bundesfahrt und ich bin gespannt auf neue Eindrücke im Osten Australiens.

Von Julian Subklewe, aus der Vagabundenjungenschaft

Schreibe einen Kommentar